◆ きさらぎ駅とは?——「存在しない駅」に降りた女性の話

2004年1月、ある女性の書き込みがネット掲示板「2ちゃんねる」に投稿された。タイトルは「【実話】今、電車の中なんだけど誰かいる?」。投稿者は「はすみ」と名乗る女性。彼女は新浜松駅から新所原方面に向かう私鉄の電車に乗っていたが、途中から車内の様子が変わり始め、最終的には地図にも駅名一覧にも存在しない『きさらぎ駅』という駅に降り立ったと語る。

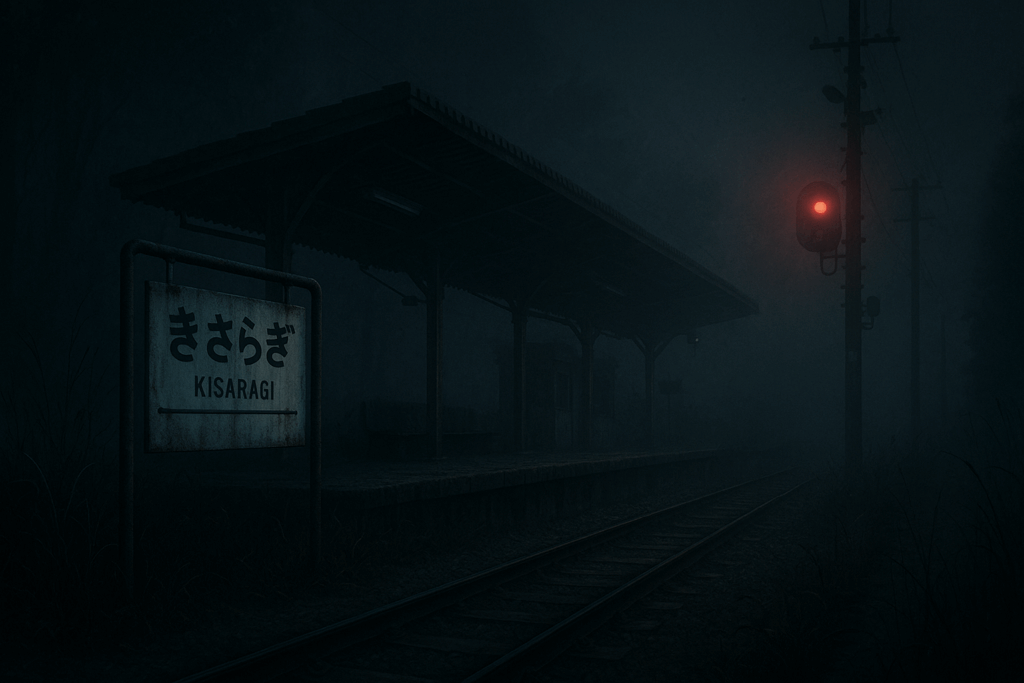

その駅は薄暗く、無人。周囲に人の気配はなく、駅名標には「きさらぎ」と平仮名で記されていた。彼女は駅を離れ、線路を歩くが、「足がない男性」や「刀を持った老人」に遭遇し、恐怖に駆られて山中をさまよい、携帯の電波も次第に届かなくなる。そして、彼女の投稿は「今から電話してみる」──という言葉を最後に途絶えた。

◆ きさらぎ駅の発祥:ネット発の都市伝説としての典型例

この「きさらぎ駅」騒動は、明確に「ネット発」の都市伝説である点が非常に興味深い。2000年代初頭、まだスマートフォンが一般的ではなく、掲示板文化が隆盛していた時代。リアルタイムで投稿される不気味な実況に、掲示板住人たちは釘付けとなり、アドバイスを送ったり、地図や地名を照合したりと、大いに盛り上がった。

この出来事は単なるフィクションとも捉えられたが、**「本当に実在する場所があるのでは?」という憶測や、似たような体験談の便乗投稿が続き、いわゆる「参加型都市伝説」**として発展していった。現在では、YouTubeやTikTokでも「きさらぎ駅に行ってみた」系の動画が多数投稿されている。

◆ その後の展開:メディア・創作への波及

「きさらぎ駅」はその後、多数のメディアでモチーフに取り上げられることになる。たとえば:

- 映画『きさらぎ駅』(2022年)では、実際の投稿内容をもとにストーリーが展開。

- 漫画・小説などの創作物にも数多く登場。

- 心霊スポット系YouTuberや配信者たちが「現地検証」として浜松周辺を探索。

また、きさらぎ駅の話を発端に、「こたに駅」「つきみ駅」「かねさわ駅」など、**“第二・第三のきさらぎ駅”**とも呼ばれる異世界駅が報告されるようになる。

◆ 独自考察:なぜこれほどまで人々を惹きつけるのか?

「きさらぎ駅」はただの創作で終わらない吸引力を持っています。それはおそらく、以下のような点に起因しています:

- “どこにでもありそう”なリアリティ

- 駅や電車という日常的な空間が「異界の入り口」となることで、現実との地続き感が生まれ、共感と没入を誘う。

- 実況形式の臨場感

- 「今、私はここにいる」「誰か助けて」というリアルタイム投稿のスタイルが、疑似体験的なスリルを与えた。

- インタラクティブ性

- 掲示板住人たちが助けようとする、という物語参加型の要素が読者を当事者に変える。

- “境界のあいまいさ”が生む恐怖

- 存在しないはずの場所を、Googleマップやストリートビューで探すことができてしまう時代に、「それっぽい場所」が実在することが、フィクションと現実の境界線を揺るがす。

私は、「きさらぎ駅」は“令和以降の都市伝説のプロトタイプ”だと考えています。つまり、誰もが参加でき、リアルタイムで生成・拡散され、虚実の境界が限りなく曖昧な情報構造──この形式こそ、現代の「語り継がれる怪談」の新たなスタイルなのです。

◆ 結びに:あなたの「きさらぎ駅」は、すぐそこかもしれない

きさらぎ駅は単なる怖い話ではなく、現代人の「現実の歪み」への無意識な恐れや興味が投影された存在だといえるかもしれません。今日もまた、誰かが未知の駅に降り立ち、あなたのスマホにその記録が届くかもしれない——。

【都市伝説】きさらぎ駅──ネット発、現実と虚構の境界が曖昧になる瞬間

コメント